Venezia, Teatro La Fenice, Lirica e balletto, Stagione 2019-2020

“A HAND OF BRIDGE”

Opera in un atto op.35 per quattro voci soliste e orchestra da camera, libretto di Gian Carlo Menotti.

Musica di Samuel Barber

David GIDON SAKS

Geraldine AUŠRINE STUNDYTE

Bill CHRISTOPHER LEMMINGS

Sally MANUELA CUSTER

“A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA” (Il castello del principe Barbablù)

Opera in un atto op.11 SZ 48, Libretto di Béla Balázs

Musica di Béla Bartók

Judit AUŠRINE STUNDYTE

Il principe Barbablù GIDON SAKS

Il bardo KARL-HEINZ MACEK

Orchestra del Teatro La Fenice

Direttore Diego Matheuz

Regia Fabio Ceresa

Scene Massimo Checchetto

Costumi Giuseppe Palella

Light designer Fabio Barettin

Movimenti coreografici Mattia Agatiello

Fattoria Vittadini danzatori Noemi Bresciani, Maura Di Vietri, Sebastiano Geronimo, Pia Mazza, Samuel Moretti, Francesca Penzo, Filippo Porro, Filippo Stabile

Nuovo allestimento Fondazione Teatro La Fenice

Venezia, 23 gennaio 2020

Il tema della crisi coniugale ricorre – pur con caratteri diversi tra i due atti unici – nel dittico, composto da A Hand of Bridge di Samuel Barber – novità per Venezia – e Il castello del principe Barbablù di Béla Bartók, sulla scena del Teatro La Fenice in un nuovo allestimento, nel terzo appuntamento della Stagione 2019-2020, relativa a Lirica e Balletto. Entrambe le opere sono presentate in lingua originale. A Hand of Bridge, su libretto di Gian Carlo Menotti, dura solo una decina di minuti, il tempo di una mano di Bridge, giocata da due coppie di amici, entrambe infelici: l’avvocato Bill e sua moglie Sally, l’uomo d’affari David e la sua consorte “di mezza età” Geraldine.  La brevità della composizione – commissionata a Barber dallo stesso autore del libretto – deriva dal fatto che essa era destinata ad essere presentata nell’ambito della rassegna Fogli d’album – riservata a partiture della durata complessiva fra tre e quindici minuti – nel corso del Festival dei Due Mondi, fondato da Menotti l’anno precedente (1958). La prima rappresentazione assoluta si svolse al Teatro Caio Melisso di Spoleto, il 17 giugno 1959. Durante il gioco, la conversazione, in forma di recitativo, a tratti si interrompe, poiché ogni personaggio sente il bisogno di svelare i suoi pensieri più riposti in un’“arietta”, che è una sorta di flusso di coscienza. Trait d’union tra le ariette è il “tema delle carte”, di carattere jazzistico. Sally confessa, civettuola, che desidera un cappellino, ammirato in una vetrina, mentre Bill si abbandona al classico sfogo di gelosia per l’amante, non proprio esempio fedeltà. Più profonde risultano le riflessioni di Geraldine, che confessa il proprio bisogno d’amore – un amore che soltanto sua madre, se lei non l’avesse rifiutata, avrebbe potuto darle –, e di David, anch’egli profondamente insoddisfatto, nella convinzione che nessun suo desiderio potrà mai realizzarsi.

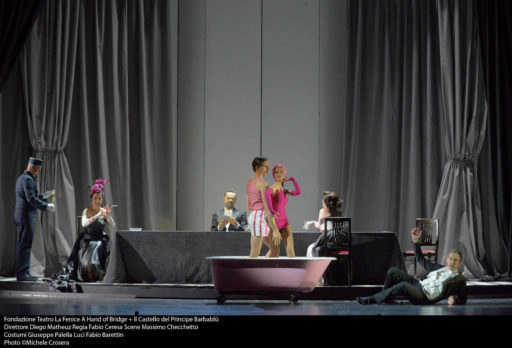

La brevità della composizione – commissionata a Barber dallo stesso autore del libretto – deriva dal fatto che essa era destinata ad essere presentata nell’ambito della rassegna Fogli d’album – riservata a partiture della durata complessiva fra tre e quindici minuti – nel corso del Festival dei Due Mondi, fondato da Menotti l’anno precedente (1958). La prima rappresentazione assoluta si svolse al Teatro Caio Melisso di Spoleto, il 17 giugno 1959. Durante il gioco, la conversazione, in forma di recitativo, a tratti si interrompe, poiché ogni personaggio sente il bisogno di svelare i suoi pensieri più riposti in un’“arietta”, che è una sorta di flusso di coscienza. Trait d’union tra le ariette è il “tema delle carte”, di carattere jazzistico. Sally confessa, civettuola, che desidera un cappellino, ammirato in una vetrina, mentre Bill si abbandona al classico sfogo di gelosia per l’amante, non proprio esempio fedeltà. Più profonde risultano le riflessioni di Geraldine, che confessa il proprio bisogno d’amore – un amore che soltanto sua madre, se lei non l’avesse rifiutata, avrebbe potuto darle –, e di David, anch’egli profondamente insoddisfatto, nella convinzione che nessun suo desiderio potrà mai realizzarsi.  Le coppie si dispongono attorno a un tavolo da gioco, davanti al quale si materializzano le loro fantasie. Nella loro messinscena Fabio Ceresa e i suoi collaboratori sono ricorsi ai colori: ad esprimere il grigiore esistenziale dei personaggi, scene e costumi oscillano tra il bianco, il nero e le tonalità intermedie. Solo i loro sogni si tingono di rosa … Il cast di questo psicodramma minimalista si è dimostrato pienamente all’altezza: Manuela Custer ha trovato il giusto accento alla frivolezza di Sally con sottigliezze vocali, mentre Christopher Lemmings è risultato opportunamente quasi caricaturale nell’esprimere la frustrazione erotica di Bill; una tensione drammatica con qualche accenno nevrotico ha invece attraversato il monologo di Geraldine, offerto da Aušrine Stundyte, e quello di David, ad opera di Gidon Saks. Negli episodi sognanti, i danzatori della Fattoria Vittadini, hanno creato un gradevole effetto visivo. Di prim’ordine la prestazione della piccola compagine orchestrale, ben guidata dal trentacinquenne Diego Matheuz già direttore principale dell’Orchestra della Fenice dal 2011 al 2015. Successo vivissimo.

Le coppie si dispongono attorno a un tavolo da gioco, davanti al quale si materializzano le loro fantasie. Nella loro messinscena Fabio Ceresa e i suoi collaboratori sono ricorsi ai colori: ad esprimere il grigiore esistenziale dei personaggi, scene e costumi oscillano tra il bianco, il nero e le tonalità intermedie. Solo i loro sogni si tingono di rosa … Il cast di questo psicodramma minimalista si è dimostrato pienamente all’altezza: Manuela Custer ha trovato il giusto accento alla frivolezza di Sally con sottigliezze vocali, mentre Christopher Lemmings è risultato opportunamente quasi caricaturale nell’esprimere la frustrazione erotica di Bill; una tensione drammatica con qualche accenno nevrotico ha invece attraversato il monologo di Geraldine, offerto da Aušrine Stundyte, e quello di David, ad opera di Gidon Saks. Negli episodi sognanti, i danzatori della Fattoria Vittadini, hanno creato un gradevole effetto visivo. Di prim’ordine la prestazione della piccola compagine orchestrale, ben guidata dal trentacinquenne Diego Matheuz già direttore principale dell’Orchestra della Fenice dal 2011 al 2015. Successo vivissimo.

La partitura di Béla Bartók, unica opera scenica del compositore ungherese, fu conclusa a Rákoskeresztúr (oggi un distretto di Budapest) il 20 settembre 1911, e poi inviata nella capitale ungherese, per partecipare a un concorso, venendo peraltro respinta. La prima rappresentazione dell’opera, rivista, avvenne a Budapest il 24 maggio 1918. Il libretto di Béla Balázs, in parte basato su Ariane et Barbe-Bleue di Maurice Maeterlinck, risente del clima simbolista, tipico del poeta e drammaturgo belga e ricalca questa sua rivisitazione della fiaba di Perrault, assegnando un ruolo attivo alla protagonista, che incarna il coraggio di disobbedire per un nobile scopo: liberare le precedenti mogli del principe – non cinque come in Perrault, ma solo tre – rinchiuse in una delle sette sale del castello. Ogni moglie rappresenta un quarto della giornata: rispettivamente mattino, mezzogiorno, sera e notte (nella fattispecie Judit).  Il lavoro del trentenne Bartók – pur legato al repertorio musicale popolare magiaro – è ancora influenzato dall’espressionismo: un bicordo di semitono viene associato al sangue della sala delle torture, un lamento dei legni al desolato lago delle lacrime. Nella concezione registica la moglie-mattino rappresenta la giovinezza, la moglie-mezzogiorno l’età adulta, la moglie-sera la vecchiaia e Judit la morte. L’apertura sequenziale delle porte simboleggia l’itinerario esistenziale di Barbablù, fino al momento in cui incontra la morte, facendo un bilancio del proprio vissuto. Delle sette sale, le prime due – inquietanti – sono la sala delle torture e quella dell’armeria, che esprimono, rispettivamente la sofferenza patita, e quella inflitta: in ognuna di esse un doppio di Barbablù viene baciato da Judit, ricevendo il perdono e l’oblio. Le tre sale centrali hanno invece una connotazione positiva: quella del tesoro, arabeggiante, indica i beni materiali; quella del giardino, con tratti gotici, le persone care; quella del regno, con riferimenti indù-thailandesi, l’autorealizzazione. Mentre i primi due doppi di Barbablù desideravano il bacio di Judit, per i tre successivi il distacco da quel momento positivo, che ne segue è straziante. Dopo la quinta sala, Barbablù implora Judit di fermarsi, ma lei lo costringe ad entrare anche nelle ultime due: la sala del lago di lacrime – percorso da una gondola, in omaggio a Venezia –, espressione figurale del lutto per l’altrui morte, e la sala delle mogli, che rappresenta la cognizione della propria morte.

Il lavoro del trentenne Bartók – pur legato al repertorio musicale popolare magiaro – è ancora influenzato dall’espressionismo: un bicordo di semitono viene associato al sangue della sala delle torture, un lamento dei legni al desolato lago delle lacrime. Nella concezione registica la moglie-mattino rappresenta la giovinezza, la moglie-mezzogiorno l’età adulta, la moglie-sera la vecchiaia e Judit la morte. L’apertura sequenziale delle porte simboleggia l’itinerario esistenziale di Barbablù, fino al momento in cui incontra la morte, facendo un bilancio del proprio vissuto. Delle sette sale, le prime due – inquietanti – sono la sala delle torture e quella dell’armeria, che esprimono, rispettivamente la sofferenza patita, e quella inflitta: in ognuna di esse un doppio di Barbablù viene baciato da Judit, ricevendo il perdono e l’oblio. Le tre sale centrali hanno invece una connotazione positiva: quella del tesoro, arabeggiante, indica i beni materiali; quella del giardino, con tratti gotici, le persone care; quella del regno, con riferimenti indù-thailandesi, l’autorealizzazione. Mentre i primi due doppi di Barbablù desideravano il bacio di Judit, per i tre successivi il distacco da quel momento positivo, che ne segue è straziante. Dopo la quinta sala, Barbablù implora Judit di fermarsi, ma lei lo costringe ad entrare anche nelle ultime due: la sala del lago di lacrime – percorso da una gondola, in omaggio a Venezia –, espressione figurale del lutto per l’altrui morte, e la sala delle mogli, che rappresenta la cognizione della propria morte.  Quando nel finale tutti si addormentano e il crescendo dell’orchestra sottolinea il bacio tra Judit e Barbablù, quest’ultimo può finalmente abbandonarsi alla notte eterna. Questa affascinante lettura dell’opera si traduce in una scenografia monumentale, sfarzosa, accompagnata da costumi altrettanto sontuosi, nella quale è determinante il simbolismo dei colori: a Barbablù corrisponde il nero, a Judit il bianco, le prime sei sale sono rispettivamente rossa, arancione, gialla, verde, blu e viola (il colore del lutto, ad esempio nella liturgia cattolica). L’ultima invece è di un biancore assoluto: la luce della consapevolezza. Quello che vediamo accade nella mente di Barbablù, identificata con lo stesso castello, come dimostra, sulla scena, l’enorme faccia scolpita del protagonista, che aprendosi introduce nel tetro edificio.Quanto ai cantanti, vera mattatrice è stata Aušrine Stundyte, voce ragguardevole per padronanza tecnica e brillantezza del timbro, adatta ai ruoli drammatici, che ci fa regalato una Judit generosa e agguerrita, grazie anche alla sua presenza scenica. Analogamente credibile la gestualità di Gidon Saks, che anche nel canto ha delineato un Barbablù rassegnato al proprio destino, peraltro risultando talora poco timbrato soprattutto nelle note gravi. Efficace la recitazione di Karl-Heinz Macek nel prologo, unica parte in italiano. Efficacisssimi i lussureggianti movimenti coreografici, ad esplicitare il simbolismo del dramma. Eccellente la direzione musicale di Diego Matheuz, che ha saputo ottenere dall’orchestra tutta la forza delle accensioni bartokiane, ma anche contemperare una certa sua connaturata esuberanza con accenti più sfumati e leggeri. Applausi entusiastici. Foto Michele Crosera

Quando nel finale tutti si addormentano e il crescendo dell’orchestra sottolinea il bacio tra Judit e Barbablù, quest’ultimo può finalmente abbandonarsi alla notte eterna. Questa affascinante lettura dell’opera si traduce in una scenografia monumentale, sfarzosa, accompagnata da costumi altrettanto sontuosi, nella quale è determinante il simbolismo dei colori: a Barbablù corrisponde il nero, a Judit il bianco, le prime sei sale sono rispettivamente rossa, arancione, gialla, verde, blu e viola (il colore del lutto, ad esempio nella liturgia cattolica). L’ultima invece è di un biancore assoluto: la luce della consapevolezza. Quello che vediamo accade nella mente di Barbablù, identificata con lo stesso castello, come dimostra, sulla scena, l’enorme faccia scolpita del protagonista, che aprendosi introduce nel tetro edificio.Quanto ai cantanti, vera mattatrice è stata Aušrine Stundyte, voce ragguardevole per padronanza tecnica e brillantezza del timbro, adatta ai ruoli drammatici, che ci fa regalato una Judit generosa e agguerrita, grazie anche alla sua presenza scenica. Analogamente credibile la gestualità di Gidon Saks, che anche nel canto ha delineato un Barbablù rassegnato al proprio destino, peraltro risultando talora poco timbrato soprattutto nelle note gravi. Efficace la recitazione di Karl-Heinz Macek nel prologo, unica parte in italiano. Efficacisssimi i lussureggianti movimenti coreografici, ad esplicitare il simbolismo del dramma. Eccellente la direzione musicale di Diego Matheuz, che ha saputo ottenere dall’orchestra tutta la forza delle accensioni bartokiane, ma anche contemperare una certa sua connaturata esuberanza con accenti più sfumati e leggeri. Applausi entusiastici. Foto Michele Crosera

Venezia, Teatro La Fenice: “A Hand of Bridge” & “Il castello del principe Barbablù”