Madrid, Teatro Real, Temporada 2016-2017

“IL GALLO D’ORO”

Opera in tre atti con un prologo e un epilogo su libretto di Vladimir Belsky, basato sul poema Il racconto del gallo d’oro di Aleksandr Pushkin, a sua volta tratto dai Racconti della Alhambra di Washington Irving

Musica Nikolai Rimski-Korsakov

Lo zar Dodon DMITRY ULYANOV

Zarevich Guidon SERGEI SKOROKHODOV

Zarevich Afron ALEXEY LAVROV

Il governatore Polkan ALEXANDER VINOGRADOV

Amelfa OLESYA PETROVA

Astrologo ALEXANDER KRAVETS

Zarina di Shemaja VENERA GIMADIEVA

Il gallo SARA BLANCH

Orquesta y Coro titulares del Teatro Real de Madrid

Direttore Ivor Bolton

Maestro del coro Andrés Máspero

Regia e costumi Laurent Pelly

Scene Barbara de Limburg

Luci Joël Adam

Coreografia Lionel Hoche

Nuova produzione del Teatro Real di Madrid in coproduzione con Théâtre Royal de La Monnaie di Bruxelles e Opéra National de Lorraine

Madrid, 5 giugno 2017

Quando il gallo d’oro va ad appollaiarsi placidamente sul calorifero della stanza da letto dello zar Dodon, anche lo spettatore più smaliziato potrebbe illudersi che da questo momento in poi l’opera prendesse la piega fiabesca, innocente e bonaria che tutti vorremmo. Non è così: lo spettacolo che il teatro Real di Madrid ha allestito nell’ambito delle celebrazioni del proprio bicentenario, in coproduzione con La Monnaie di Bruxelles e l’Opéra di Lorraine, conserva tutti i messaggi di protesta, rinuncia e denuncia che il compositore tenacemente aveva perseguito per poter pubblicare la partitura; non ne avrebbe visto la prima esecuzione, postuma nel 1909, ma almeno avrebbe avuto la soddisfazione di non cedere alle istanze della censura zarista. La sconfitta subita dalla Russia contro il Giappone nel 1904, le sollevazioni popolari dell’anno successivo con i massacri che immediatamente seguirono, l’espulsione dal conservatorio di San Pietroburgo degli studenti e dei professori coinvolti nella protesta (tra cui lo stesso Rimski-Korsakov): tutti avvenimenti che crearono un sostrato drammatico e inquieto per la gestazione dell’opera. E come al solito, quando la realtà si fa più urgente e repellente, l’artista sembra voler evadere nel mondo delle favole, dei racconti popolari del tutto scollegati dalla realtà quotidiana. Poche opere del Novecento, in realtà, sono così ferocemente satiriche come Il gallo d’oro, sebbene l’astrologo che impersona prologo ed epilogo si affretti a rassicurare che la vicenda non è vera e i personaggi non esistono. Se nasce da un’istanza politica di protesta, in clima pre-rivoluzionario, un’opera non perde mai di attualità (tanto più se addita un potere sciocco e anacronistico, dal momento che le sue gemmazioni abbondano

Quando il gallo d’oro va ad appollaiarsi placidamente sul calorifero della stanza da letto dello zar Dodon, anche lo spettatore più smaliziato potrebbe illudersi che da questo momento in poi l’opera prendesse la piega fiabesca, innocente e bonaria che tutti vorremmo. Non è così: lo spettacolo che il teatro Real di Madrid ha allestito nell’ambito delle celebrazioni del proprio bicentenario, in coproduzione con La Monnaie di Bruxelles e l’Opéra di Lorraine, conserva tutti i messaggi di protesta, rinuncia e denuncia che il compositore tenacemente aveva perseguito per poter pubblicare la partitura; non ne avrebbe visto la prima esecuzione, postuma nel 1909, ma almeno avrebbe avuto la soddisfazione di non cedere alle istanze della censura zarista. La sconfitta subita dalla Russia contro il Giappone nel 1904, le sollevazioni popolari dell’anno successivo con i massacri che immediatamente seguirono, l’espulsione dal conservatorio di San Pietroburgo degli studenti e dei professori coinvolti nella protesta (tra cui lo stesso Rimski-Korsakov): tutti avvenimenti che crearono un sostrato drammatico e inquieto per la gestazione dell’opera. E come al solito, quando la realtà si fa più urgente e repellente, l’artista sembra voler evadere nel mondo delle favole, dei racconti popolari del tutto scollegati dalla realtà quotidiana. Poche opere del Novecento, in realtà, sono così ferocemente satiriche come Il gallo d’oro, sebbene l’astrologo che impersona prologo ed epilogo si affretti a rassicurare che la vicenda non è vera e i personaggi non esistono. Se nasce da un’istanza politica di protesta, in clima pre-rivoluzionario, un’opera non perde mai di attualità (tanto più se addita un potere sciocco e anacronistico, dal momento che le sue gemmazioni abbondano  sempre in ogni epoca). I valori propriamente musicali, poi, sono stuzzicanti nella loro varietà; motivi folclorici russi, parodie dello stile nazionalista, orientalismo e linguaggio wagneriano: una sovrabbondanza di stili e di codici che giustifica e ripaga della scelta del titolo. Ivor Bolton, direttore principale del Teatro Real, si concentra sulla partitura senza mai dar tregua all’orchestra per tutto il I atto, incalzando con i ritmi ed esagerando a scopo parodico le sonorità bandistiche; ma soprattutto lavora sul cromatismo, esaltando la falsariga wagneriana che domina la partitura, specialmente nel II atto. Per intendere bene quest’ultimo, che è la parte più estesa e scenicamente statica di tutta l’opera, occorre familiarità con la struttura tipica dei secondi atti wagneriani, di Lohengrin e di Tristan in particolare. La sequenza più difficile del Gallo d’oro non si può ridurre a duetto tra Dodon e la zarina di Shemaja; è piuttosto un’unica grande scena di seduzione condotta dalla zarina, mentre lo zar inizia a diventare arrogante, invaghitosi com’è della regina nemica. Il II atto del Gallo d’oro è, in altre parole, un simbolo di degradazione, in cui gli orientalismi alla Scheherazade conducono alla danza grottesca di Dodon, che significa poi l’imminente crollo del regime zarista determinato da una donna maliosa. Bolton sottolinea molto bene le pluralità di stile tra i differenti atti dell’opera, e fa

sempre in ogni epoca). I valori propriamente musicali, poi, sono stuzzicanti nella loro varietà; motivi folclorici russi, parodie dello stile nazionalista, orientalismo e linguaggio wagneriano: una sovrabbondanza di stili e di codici che giustifica e ripaga della scelta del titolo. Ivor Bolton, direttore principale del Teatro Real, si concentra sulla partitura senza mai dar tregua all’orchestra per tutto il I atto, incalzando con i ritmi ed esagerando a scopo parodico le sonorità bandistiche; ma soprattutto lavora sul cromatismo, esaltando la falsariga wagneriana che domina la partitura, specialmente nel II atto. Per intendere bene quest’ultimo, che è la parte più estesa e scenicamente statica di tutta l’opera, occorre familiarità con la struttura tipica dei secondi atti wagneriani, di Lohengrin e di Tristan in particolare. La sequenza più difficile del Gallo d’oro non si può ridurre a duetto tra Dodon e la zarina di Shemaja; è piuttosto un’unica grande scena di seduzione condotta dalla zarina, mentre lo zar inizia a diventare arrogante, invaghitosi com’è della regina nemica. Il II atto del Gallo d’oro è, in altre parole, un simbolo di degradazione, in cui gli orientalismi alla Scheherazade conducono alla danza grottesca di Dodon, che significa poi l’imminente crollo del regime zarista determinato da una donna maliosa. Bolton sottolinea molto bene le pluralità di stile tra i differenti atti dell’opera, e fa  anche di più: tra II e III atto, eseguiti senza intervallo, il direttore colloca un interludio molto appropriato. Si siede al pianoforte e accompagna il primo violino in due brevi brani appaiati: Concert Phantasy di Efrem Zimbalist e Hymn to the Sun di Fritz Kreisler, entrambi ispirati dalle musiche del Gallo d’oro; efficacissimo ripasso dei temi conduttori dell’opera in chiave virtuosistica, molto apprezzato dal pubblico madrileno. La compagnia vocale è decisamente soddisfacente, anche perché quasi tutti sono specializzati nel repertorio russo. Il basso Dmitry Ulyanov è uno zar Dodon perfetto: sia nella recitazione da nonno pantofolaio e goffo sia nella voce squillante, vigorosa, duttile anche nei momenti più impegnativi (come il pezzo di bravura del compianto sui figli morti, all’inizio del II atto). Venera Gimadieva, che non aveva convinto appieno nei Puritani del luglio 2011, è invece una zarina di Shemaja molto affascinante sul piano vocale, impeccabile nell’intonazione e originale nel fraseggio. Il ruolo maschile più acuto – una sorta di tenore contraltino dell’opera russa – spetta all’astrologo; Alexander Kravets si disimpegna bene, ricorrendo talvolta al falsetto, con una certa eleganza. Molto buono anche il baritono Alexey

anche di più: tra II e III atto, eseguiti senza intervallo, il direttore colloca un interludio molto appropriato. Si siede al pianoforte e accompagna il primo violino in due brevi brani appaiati: Concert Phantasy di Efrem Zimbalist e Hymn to the Sun di Fritz Kreisler, entrambi ispirati dalle musiche del Gallo d’oro; efficacissimo ripasso dei temi conduttori dell’opera in chiave virtuosistica, molto apprezzato dal pubblico madrileno. La compagnia vocale è decisamente soddisfacente, anche perché quasi tutti sono specializzati nel repertorio russo. Il basso Dmitry Ulyanov è uno zar Dodon perfetto: sia nella recitazione da nonno pantofolaio e goffo sia nella voce squillante, vigorosa, duttile anche nei momenti più impegnativi (come il pezzo di bravura del compianto sui figli morti, all’inizio del II atto). Venera Gimadieva, che non aveva convinto appieno nei Puritani del luglio 2011, è invece una zarina di Shemaja molto affascinante sul piano vocale, impeccabile nell’intonazione e originale nel fraseggio. Il ruolo maschile più acuto – una sorta di tenore contraltino dell’opera russa – spetta all’astrologo; Alexander Kravets si disimpegna bene, ricorrendo talvolta al falsetto, con una certa eleganza. Molto buono anche il baritono Alexey  Lavrov nel ruolo dello zarevich Afron (mentre la parte del fratello Guidon è prevista per tenore, ed è il corretto Sergei Skorokhodov). Ottimi caratteristi il mezzosoprano Olesya Petrova nella parte della vecchia serva Amelfa e il veterano tenore Alexander Vinogradov come governatore Polkan. Orchestra e coro del Teatro Real confermano una duttilità sempre più spontanea ed efficace, assai premiata dall’apprezzamento generale del pubblico. Laurent Pelly, come sempre, monta uno spettacolo calibratissimo, studiato senza essere intellettualistico, brioso senza essere comico; più che ai valori scenografici sembra interessato a plasmare i movimenti dei singoli e delle masse. Non è il grottesco, ma il goffo a essere sempre in primo piano: la goffaggine dell’animale da cortile quando fa capolino in una favola per bambini, per far ridere o appena sorridere. Eppure, dietro la goffaggine ridicola è sempre la tragedia della guerra; per questo il suolo rappresenta per tutta l’opera una collina di pietre nere, già scenario di un bombardamento o di una carneficina; come in una favola noir, l’animale eponimo e iettatorio, il gallo d’oro, compare il meno possibile, praticamente soltanto quando enuncia le sue poche battute. Il Dodon di Pelly è l’assoluto protagonista, ma più come vecchio dormiglione che zar sanguinario, o anche soltanto responsabile della propria condotta politica. Quella di rendere il gallo d’oro con un polletto dal vello giallo, che si muove abilmente sulla scena zampettando e agitando il becco a scatti (animato dalla danzatrice Frantxa Arraiza; la fresca voce di Sara Blanch proviene dalla buca orchestrale) è talmente semplice da riuscire quasi provocatoria. Nel I atto non c’è nulla che rimandi esplicitamente al militarismo sovietico, ma le pose dei personaggi, le fogge delle divise, la gestualità eccessiva inducono inevitabilmente a pensare a quanto di peggio potesse essere oggetto di parodia

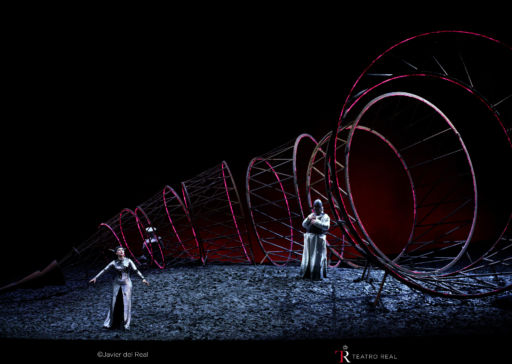

Lavrov nel ruolo dello zarevich Afron (mentre la parte del fratello Guidon è prevista per tenore, ed è il corretto Sergei Skorokhodov). Ottimi caratteristi il mezzosoprano Olesya Petrova nella parte della vecchia serva Amelfa e il veterano tenore Alexander Vinogradov come governatore Polkan. Orchestra e coro del Teatro Real confermano una duttilità sempre più spontanea ed efficace, assai premiata dall’apprezzamento generale del pubblico. Laurent Pelly, come sempre, monta uno spettacolo calibratissimo, studiato senza essere intellettualistico, brioso senza essere comico; più che ai valori scenografici sembra interessato a plasmare i movimenti dei singoli e delle masse. Non è il grottesco, ma il goffo a essere sempre in primo piano: la goffaggine dell’animale da cortile quando fa capolino in una favola per bambini, per far ridere o appena sorridere. Eppure, dietro la goffaggine ridicola è sempre la tragedia della guerra; per questo il suolo rappresenta per tutta l’opera una collina di pietre nere, già scenario di un bombardamento o di una carneficina; come in una favola noir, l’animale eponimo e iettatorio, il gallo d’oro, compare il meno possibile, praticamente soltanto quando enuncia le sue poche battute. Il Dodon di Pelly è l’assoluto protagonista, ma più come vecchio dormiglione che zar sanguinario, o anche soltanto responsabile della propria condotta politica. Quella di rendere il gallo d’oro con un polletto dal vello giallo, che si muove abilmente sulla scena zampettando e agitando il becco a scatti (animato dalla danzatrice Frantxa Arraiza; la fresca voce di Sara Blanch proviene dalla buca orchestrale) è talmente semplice da riuscire quasi provocatoria. Nel I atto non c’è nulla che rimandi esplicitamente al militarismo sovietico, ma le pose dei personaggi, le fogge delle divise, la gestualità eccessiva inducono inevitabilmente a pensare a quanto di peggio potesse essere oggetto di parodia  negli anni dell’URSS. Nel II atto Pelly compie una scelta estremamente seria: con una gigantesca struttura costituita di canestri accostati, simili nell’insieme a una cornucopia o a un copricapo popolare russo, crea la strada d’ingresso per la zarina di Shemaja; poi però la stessa struttura inizia ad animarsi e spaventa Dodon. Uscendo dalla cornucopia, la zarina orientale rappresenta l’abbondanza, la ricchezza, il potere seduttivo (soprattutto della musica) che annichila i sensi di Dodon; è esattamente quello che volevano suggerire Belsky e Rimski-Korsakov, ossia la superiorità dei popoli dell’est rispetto alla Russia (motivo nuovo, amaro e polemico, affiancabile a quello più antico della superiorità dell’occidente). Il canto di Shemaja ritorna inesorabilmente su se stesso, con esercizi cromatici variati fino all’inverosimile, a determinare lo stordimento di Dodon: senza neppure che egli se ne accorga, la mobilità ondivaga della musica lo sommerge, in contrapposizione a una scena che resta fondamentalmente statica. Nel III atto il grande letto di Dodon ospita anche la zarina, ma si trasforma in un carro armato che avanza minacciosamente sui cingoli; tutt’attorno danzano soldati dalla maschera di scimmia, mentre lo zar detta imperiosi ordini alla cornetta di un telefono, e irride

negli anni dell’URSS. Nel II atto Pelly compie una scelta estremamente seria: con una gigantesca struttura costituita di canestri accostati, simili nell’insieme a una cornucopia o a un copricapo popolare russo, crea la strada d’ingresso per la zarina di Shemaja; poi però la stessa struttura inizia ad animarsi e spaventa Dodon. Uscendo dalla cornucopia, la zarina orientale rappresenta l’abbondanza, la ricchezza, il potere seduttivo (soprattutto della musica) che annichila i sensi di Dodon; è esattamente quello che volevano suggerire Belsky e Rimski-Korsakov, ossia la superiorità dei popoli dell’est rispetto alla Russia (motivo nuovo, amaro e polemico, affiancabile a quello più antico della superiorità dell’occidente). Il canto di Shemaja ritorna inesorabilmente su se stesso, con esercizi cromatici variati fino all’inverosimile, a determinare lo stordimento di Dodon: senza neppure che egli se ne accorga, la mobilità ondivaga della musica lo sommerge, in contrapposizione a una scena che resta fondamentalmente statica. Nel III atto il grande letto di Dodon ospita anche la zarina, ma si trasforma in un carro armato che avanza minacciosamente sui cingoli; tutt’attorno danzano soldati dalla maschera di scimmia, mentre lo zar detta imperiosi ordini alla cornetta di un telefono, e irride  la testa di Polkan, che nel frattempo ha fatto decapitare. Il merito principale del regista, comunque, non risiede in queste trovate bensì in una scelta a priori, non aver ceduto all’impulso semplicistico di trasformare l’allestimento in una burla. Pelly, di fatto, non confonde mai il buffo con il comico: spesso accentua il primo, senza però realizzare mai il secondo. Sarebbe in effetti un grande errore trasformare Il gallo d’oro in un’opera comica (ancor più che mantenerla in un ovattato clima di innocente favola); con i fondali scuri e i colori inquietanti, Pelly conserva al contrario la tinta ambigua di cui l’opera è completamente velata. Nel III atto il fondale è offerto dalla ricostruzione fotografica di una folla immensa: nera, urlante, minacciosa. È il quarto stato spettatore, ancora lontano ma già incombente, tanto diverso dal coro di popolo stolido che continua ad adulare lo zar e la donna che lo ha soggiogato. Pelly accetta che il gallo abbia un valore esclusivamente funzionale, cioè rappresenti la diabolica vendetta dell’astrologo, senza essere un personaggio reale; per questo, rendendolo come un grosso pupazzo animato da un’acrobata di cui non si vedono mai né il volto né il corpo, non gli conferisce nulla di empatico, nulla che possa renderlo amabile agli occhi del pubblico. È lecito sospettare che se Il gallo d’oro fosse commissionato a qualche regista italiano di grido, questi non esiterebbe a trasformarlo o in un adorabile bambino o in un’affascinante fanciulla, insomma in un essere capace

la testa di Polkan, che nel frattempo ha fatto decapitare. Il merito principale del regista, comunque, non risiede in queste trovate bensì in una scelta a priori, non aver ceduto all’impulso semplicistico di trasformare l’allestimento in una burla. Pelly, di fatto, non confonde mai il buffo con il comico: spesso accentua il primo, senza però realizzare mai il secondo. Sarebbe in effetti un grande errore trasformare Il gallo d’oro in un’opera comica (ancor più che mantenerla in un ovattato clima di innocente favola); con i fondali scuri e i colori inquietanti, Pelly conserva al contrario la tinta ambigua di cui l’opera è completamente velata. Nel III atto il fondale è offerto dalla ricostruzione fotografica di una folla immensa: nera, urlante, minacciosa. È il quarto stato spettatore, ancora lontano ma già incombente, tanto diverso dal coro di popolo stolido che continua ad adulare lo zar e la donna che lo ha soggiogato. Pelly accetta che il gallo abbia un valore esclusivamente funzionale, cioè rappresenti la diabolica vendetta dell’astrologo, senza essere un personaggio reale; per questo, rendendolo come un grosso pupazzo animato da un’acrobata di cui non si vedono mai né il volto né il corpo, non gli conferisce nulla di empatico, nulla che possa renderlo amabile agli occhi del pubblico. È lecito sospettare che se Il gallo d’oro fosse commissionato a qualche regista italiano di grido, questi non esiterebbe a trasformarlo o in un adorabile bambino o in un’affascinante fanciulla, insomma in un essere capace  di distrarre gli spettatori e attirarne la benevolenza … L’opera di Rimski-Korsakov ambisce a un fine contrario. «Svergognare lo zar Dodon una volta per tutte», secondo le nette parole dello stesso compositore, ossia smascherare l’ottusità e denunciare la gratuita crudeltà del potere assoluto, con tutti i mezzi possibili alla musica e al teatro. Sarebbe sufficiente riflettere su questa sola frase per capire che in un’opera così non c’è spazio alcuno per il puro divertimento. Foto Javier del Real © Teatro Real de Madrid

di distrarre gli spettatori e attirarne la benevolenza … L’opera di Rimski-Korsakov ambisce a un fine contrario. «Svergognare lo zar Dodon una volta per tutte», secondo le nette parole dello stesso compositore, ossia smascherare l’ottusità e denunciare la gratuita crudeltà del potere assoluto, con tutti i mezzi possibili alla musica e al teatro. Sarebbe sufficiente riflettere su questa sola frase per capire che in un’opera così non c’è spazio alcuno per il puro divertimento. Foto Javier del Real © Teatro Real de Madrid