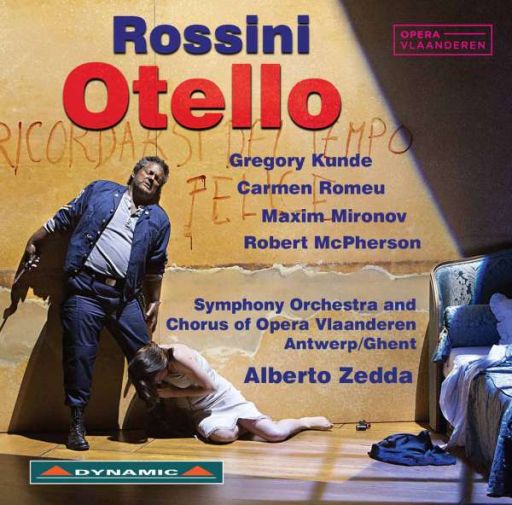

Dramma tragico in tre atti di Francesco Berio di Salsa. Gregory Kunde (Otello), Carmen Romeu (Desdemona), Josef Wagner (Elmiro Barberigo), Maxim Mironov (Rodrigo), Robert McPherson (Iago), Raffaella Lupinacci (Emilia), Maarten Heirman (il Doge di Venezia), Stephan Adriaens (un gondoliere). Orchestra Sinfonica e Coro dell’Opera Vlaanderen Antwerp/Ghent, direttore Alberto Zedda. Registrazione dal vivo: Teatro di Anversa (Operahouse of Antwerp), Belgio, 14/16/18 febbraio 2014. 2 CD Dynamic CDS 7711/1-3

Otello fu una delle poche opere serie rossiniane a rimanere saldamente in repertorio per quasi tutto il diciannovesimo secolo; sicuramente fu, tra le nove opere napoletane, quella cui arrise maggiore fortuna, e soltanto il sopraggiungere dell’omonima verdiana riuscì a scalzarla dai palcoscenici. Il ruolo di Desdemona, vera protagonista dell’opera, composto per Isabella Colbran divenne un cavallo di battaglia per generazioni di primedonne, ed anzi alcune fra le più celebri, quali Giuditta Pasta e Maria Malibran, decisero di cimentarsi anche nel ruolo eponimo, pratica riesumata in almeno due occasioni anche in tempi recenti (Martina Franca, 2000 e Buxton, 2014). I primi due atti dell’opera sono di altissima fattura, e pur nella loro sostanziale aderenza alle convenzioni del tempo, avevano già mostrato significative divergenze, come la mancanza di una cavatina per la Colbran (dopo l’Elisabetta Rossini non introdusse più la sua futura consorte con un’aria formale, secondo i maligni per meglio mascherare il di lei sempre più accentuato declino vocale), la preponderanza di pezzi d’assieme e soprattutto duetti (ma non v’è traccia del canonico duetto d’amore). Ma è indubbiamente il terzo atto, uno dei vertici della produzione rossiniana e di tutta l’opera italiana che con il suo tragico fine e l’inaudita violenza preannunciò l’opera romantica e quindi permise a Otello di conservare tutta la sua rilevanza per molti decenni.

La presente registrazione è il frutto di una serie di recite di un allestimento della Opera Vlaanderen in Anversa, Belgio, nel febbraio del 2014. Sul podio, Alberto Zedda, classe 1928, uno dei maggiori artefici della cosiddetta Rossini Renaissance, eccelso musicologo con la benemerita missione di riportare alla luce opere del primo ottocento italiano cadute nel dimenticatoio, nonché di ripulire capolavori immortali (uno per tutti, Il barbiere di Siviglia) dalle incrostazioni della “tradizione”. Qui si trova alle prese con un’orchestra francamente mediocre, dal suono poco levigato (basti ascoltare, nella sinfonia, le scale dei primi violini che assomigliano nella loro ruvidezza allo scorrere di seghe sul legno, o l’impacciato corno nell’introduzione al duetto fra le due donne del primo atto, una melodia dai forti echi mozartiani, che impegna lo strumento in una difficilissima cadenza cromatica ), con ogni probabilità poco avvezza alle esigenze di questo repertorio; ed è un peccato perché è palese il tentativo di Zedda di estrarre un’ampia tavolozza di tinte, di giocare con le dinamiche, di mostrare la filigrana della scrittura orchestrale attraverso tutta una gamma di trasparenze. Zedda si trova a suo agio particolarmente nelle pagine liriche dell’opera, come la grande scena di Desdemona, “dolce come l’amore dopo il pianto”, secondo le parole del Pascoli, che occupa la prima parte del terzo e ultimo atto: il direttore crea l’atmosfera con un’esecuzione malinconica della cadenza plagale, seguita dalla struggente combinazione e alternanza di clarinetto, corno, oboe e flauto che si spiegano sopra il pulsare degli archi, quest’ultimi chiamati in causa a creare tensione. Magistrale è l’accompagnamento alla romanza del salice, di cui rivela la caratteristica saliente, ovvero il suo esser punto di convergenza, con la sua semplice melodia intessuta di arabeschi belcantistici, fra il passato classico e la nenia romantica. Se non proprio la lettera (in quanto non facilitato dall’orchestra), Zedda riesce a cogliere lo spirito della partitura. In alcuni momenti più tragici, e specialmente nel duetto finale, sarebbe stata auspicabile una maggiore irruenza, una vera forza fisica (come quella furiosamente dimostrata per esempio da Evelino Pidò in una ripresa video amatoriale di un’esecuzione dell’opera a Bruxelles) che forse l’età gli preclude. Sul versante puramente filologico le direzioni di Zedda sono una vera e propria garanzia di autenticità; le variazioni sono squisite e pensate per mettere in luce i punti forti della compagnia di canto, eccezion fatta per un’infelice puntatura al re 4 concessa a Robert McPherson, uno Iago ingolato sin dalla prima frase del duetto “Non temer: serena l’addolorato ciglio”. Il timbro è inoltre davvero troppo chiaro, e per limiti tecnici persino opaco, per un ruolo di baritenore puro, che a conti fatti ha un’estensione da baritono acuto. Maxim Mironov (Rodrigo) ha una voce contraddistinta, o inficiata a seconda dei punti di vista, da un vibratino che capisco possa alla lunga indisporre alcuni ascoltatori; a me non dà fastidio, anche perché la tecnica è buona: comprendendo i suoi limiti e le sue caratteristiche, Mironov si mantiene leggero nel registro centrale per giocare le carte migliori al di sopra del pentagramma, con acuti e sovracuti facili e sicuri se non proprio squillanti, comprese puntature ai re 4 in un bel falsettone. Certo, come in quasi tutti i tenori rossiniani dell’ultima generazione, il tentativo di emulare un celeberrimo collega è piuttosto palese, incluse certe nasalità che qua e là si avvertono. Mironov esce comunque a testa alta da un’aria come “Che ascolto! … Ah, come mai non senti” dalla tessitura acutissima, e dalla scrittura vocale molto fiorita, sciorinata dal tenore russo più che decorosamente. E’ ormai divenuta consuetudine, quando si parla di Gregory Kunde, sottolineare il percorso non lineare di una carriera svoltasi al di fuori da ogni schema che l’ha portato a trionfare, ad un’età in cui la stragrande maggioranza dei suoi colleghi ha già appeso i guanti al chiodo (o dovrebbe farlo), in ruoli del repertorio spinto e drammatico, ed anzi a diventare l’interprete oggigiorno più acclamato del temutissimo Otello verdiano. Secondo gli archivi soltanto Roberto Stagno (il primo Turiddu) pare aver avuto i due Otelli in repertorio, impresa davvero ostica per le diversissime esigenze dei due ruoli. Oggi come oggi la vocalità di Kunde pare più adatta alla scrittura tardo-verdiana; in Rossini, nonostante il risultato – diciamolo subito – sia notevole e complessivamente positivo, non si possono ignorare alcune mende, fra cui una coloratura non più impeccabile e una certa durezza nel passaggio. Per il resto, la voce è timbratissima, squillante, voluminosa; l’estensione è ancora prodigiosa, scende con facilità ai la 2 e afferra con determinazione e spavalderia i do 4, fra l’altro molto esposti nel duetto con Rodrigo, una vera e propria gara della serie “ora ti faccio vedere io chi ce l’ha più bello” ripetuta poi anche nella Donna del Lago. Forse per eccessiva prudenza evita la puntatura al re 4 che invece il suo rivale in amore esegue. Il marziale vivace della cavatina “Ah! Sì per voi già sento”, con il suo martellante ritmo puntato, gli permette di definire da subito il carattere fiero, impulsivo e bellicoso del personaggio, così come la terza parte “Amor dirada il nembo”, ma riesce anche a trovare inflessioni più dolci e un bel legato nella parte di mezzo, il breve andante “Premio maggior di questo”, l’unico momento in tutta l’opera in cui Otello parla d’amore. Ma i ruoli tenorili in quest’opera abbondano: il Gondoliere avrà anche un solo intervento, la celebre frase dantesca, ma è d’importanza tale da dover esser affidata a tenore in grado di estrinsecare in poche battute l’angoscia di Desdemona di cui è proiezione sonora, e Stephan Adriaens, pur avendo timbro gradevole, passa quasi inosservato. Francamente inaccettabile è il Doge di Maarten Heirman, a meno che la voce esile e fioca non sia stata intenzionalmente scelta per sottolineare l’anzianità del personaggio. Elmiro non potrà certamente esser annoverato fra i grandi ruoli di basso rossiniani, ma richiede uno strumento che esprima gravitas e autorità, e che si sappia destreggiare fra trappole di vario livello fra cui precipue sono le tre appoggiature triple in progressione nel finale primo: Josef Wagner assolve il compito onorevolmente. Raffaella Lupinacci è un’ottima Emilia dalla voce calda e robusta, ideale per il considerevole numero di recitativi di natura drammatica e concitata.

La presente registrazione è il frutto di una serie di recite di un allestimento della Opera Vlaanderen in Anversa, Belgio, nel febbraio del 2014. Sul podio, Alberto Zedda, classe 1928, uno dei maggiori artefici della cosiddetta Rossini Renaissance, eccelso musicologo con la benemerita missione di riportare alla luce opere del primo ottocento italiano cadute nel dimenticatoio, nonché di ripulire capolavori immortali (uno per tutti, Il barbiere di Siviglia) dalle incrostazioni della “tradizione”. Qui si trova alle prese con un’orchestra francamente mediocre, dal suono poco levigato (basti ascoltare, nella sinfonia, le scale dei primi violini che assomigliano nella loro ruvidezza allo scorrere di seghe sul legno, o l’impacciato corno nell’introduzione al duetto fra le due donne del primo atto, una melodia dai forti echi mozartiani, che impegna lo strumento in una difficilissima cadenza cromatica ), con ogni probabilità poco avvezza alle esigenze di questo repertorio; ed è un peccato perché è palese il tentativo di Zedda di estrarre un’ampia tavolozza di tinte, di giocare con le dinamiche, di mostrare la filigrana della scrittura orchestrale attraverso tutta una gamma di trasparenze. Zedda si trova a suo agio particolarmente nelle pagine liriche dell’opera, come la grande scena di Desdemona, “dolce come l’amore dopo il pianto”, secondo le parole del Pascoli, che occupa la prima parte del terzo e ultimo atto: il direttore crea l’atmosfera con un’esecuzione malinconica della cadenza plagale, seguita dalla struggente combinazione e alternanza di clarinetto, corno, oboe e flauto che si spiegano sopra il pulsare degli archi, quest’ultimi chiamati in causa a creare tensione. Magistrale è l’accompagnamento alla romanza del salice, di cui rivela la caratteristica saliente, ovvero il suo esser punto di convergenza, con la sua semplice melodia intessuta di arabeschi belcantistici, fra il passato classico e la nenia romantica. Se non proprio la lettera (in quanto non facilitato dall’orchestra), Zedda riesce a cogliere lo spirito della partitura. In alcuni momenti più tragici, e specialmente nel duetto finale, sarebbe stata auspicabile una maggiore irruenza, una vera forza fisica (come quella furiosamente dimostrata per esempio da Evelino Pidò in una ripresa video amatoriale di un’esecuzione dell’opera a Bruxelles) che forse l’età gli preclude. Sul versante puramente filologico le direzioni di Zedda sono una vera e propria garanzia di autenticità; le variazioni sono squisite e pensate per mettere in luce i punti forti della compagnia di canto, eccezion fatta per un’infelice puntatura al re 4 concessa a Robert McPherson, uno Iago ingolato sin dalla prima frase del duetto “Non temer: serena l’addolorato ciglio”. Il timbro è inoltre davvero troppo chiaro, e per limiti tecnici persino opaco, per un ruolo di baritenore puro, che a conti fatti ha un’estensione da baritono acuto. Maxim Mironov (Rodrigo) ha una voce contraddistinta, o inficiata a seconda dei punti di vista, da un vibratino che capisco possa alla lunga indisporre alcuni ascoltatori; a me non dà fastidio, anche perché la tecnica è buona: comprendendo i suoi limiti e le sue caratteristiche, Mironov si mantiene leggero nel registro centrale per giocare le carte migliori al di sopra del pentagramma, con acuti e sovracuti facili e sicuri se non proprio squillanti, comprese puntature ai re 4 in un bel falsettone. Certo, come in quasi tutti i tenori rossiniani dell’ultima generazione, il tentativo di emulare un celeberrimo collega è piuttosto palese, incluse certe nasalità che qua e là si avvertono. Mironov esce comunque a testa alta da un’aria come “Che ascolto! … Ah, come mai non senti” dalla tessitura acutissima, e dalla scrittura vocale molto fiorita, sciorinata dal tenore russo più che decorosamente. E’ ormai divenuta consuetudine, quando si parla di Gregory Kunde, sottolineare il percorso non lineare di una carriera svoltasi al di fuori da ogni schema che l’ha portato a trionfare, ad un’età in cui la stragrande maggioranza dei suoi colleghi ha già appeso i guanti al chiodo (o dovrebbe farlo), in ruoli del repertorio spinto e drammatico, ed anzi a diventare l’interprete oggigiorno più acclamato del temutissimo Otello verdiano. Secondo gli archivi soltanto Roberto Stagno (il primo Turiddu) pare aver avuto i due Otelli in repertorio, impresa davvero ostica per le diversissime esigenze dei due ruoli. Oggi come oggi la vocalità di Kunde pare più adatta alla scrittura tardo-verdiana; in Rossini, nonostante il risultato – diciamolo subito – sia notevole e complessivamente positivo, non si possono ignorare alcune mende, fra cui una coloratura non più impeccabile e una certa durezza nel passaggio. Per il resto, la voce è timbratissima, squillante, voluminosa; l’estensione è ancora prodigiosa, scende con facilità ai la 2 e afferra con determinazione e spavalderia i do 4, fra l’altro molto esposti nel duetto con Rodrigo, una vera e propria gara della serie “ora ti faccio vedere io chi ce l’ha più bello” ripetuta poi anche nella Donna del Lago. Forse per eccessiva prudenza evita la puntatura al re 4 che invece il suo rivale in amore esegue. Il marziale vivace della cavatina “Ah! Sì per voi già sento”, con il suo martellante ritmo puntato, gli permette di definire da subito il carattere fiero, impulsivo e bellicoso del personaggio, così come la terza parte “Amor dirada il nembo”, ma riesce anche a trovare inflessioni più dolci e un bel legato nella parte di mezzo, il breve andante “Premio maggior di questo”, l’unico momento in tutta l’opera in cui Otello parla d’amore. Ma i ruoli tenorili in quest’opera abbondano: il Gondoliere avrà anche un solo intervento, la celebre frase dantesca, ma è d’importanza tale da dover esser affidata a tenore in grado di estrinsecare in poche battute l’angoscia di Desdemona di cui è proiezione sonora, e Stephan Adriaens, pur avendo timbro gradevole, passa quasi inosservato. Francamente inaccettabile è il Doge di Maarten Heirman, a meno che la voce esile e fioca non sia stata intenzionalmente scelta per sottolineare l’anzianità del personaggio. Elmiro non potrà certamente esser annoverato fra i grandi ruoli di basso rossiniani, ma richiede uno strumento che esprima gravitas e autorità, e che si sappia destreggiare fra trappole di vario livello fra cui precipue sono le tre appoggiature triple in progressione nel finale primo: Josef Wagner assolve il compito onorevolmente. Raffaella Lupinacci è un’ottima Emilia dalla voce calda e robusta, ideale per il considerevole numero di recitativi di natura drammatica e concitata.

Desdemona, il fulcro dell’opera, annienta il suo contraltare verdiano e persino quello shakespeariano; immune da bamboleggiamenti, è un personaggio ritratto come un fascio di nervi sin dal primo apparire in scena. Come in misura diversa tutti i personaggi Colbran, richiede una cantante “tragedienne” con spiccata propensione al canto patetico. Carmen Romeu è un giovane soprano spagnolo cui il tempio dell’arte rossiniana, il ROF, ha assegnato in anni recenti ruoli di estrema importanza fra cui Elena nella Donna del lago e addirittura il ruolo del titolo di Armida, opera quest’ultima che canterà di nuovo nei prossimi mesi nello stesso teatro sempre sotto la direzione di Zedda. Sinceramente sfuggono le ragioni di cotanta fiducia in un soprano certamente nel complesso apprezzabile ma che mostra ancora limiti tecnici non indifferenti. Qui inizia abbastanza precariamente, con un duetto con Emilia in cui la voce appare un po’ instabile e asprigna; la sua prestazione migliora considerevolmente nel corso della vicenda ma il timbro abbastanza ordinario, anche se accompagnato da un volume di tutto riguardo, ed il registro acuto spesso vetroso rimangono. Le agilità di forza, necessarie per i pezzi di assieme e per la grande aria “Che smania, ahimè, che affanno!” hanno scarso mordente; quelle di grazia, indispensabili per la romanza, sono assai migliori, ma l’intera scena, seppur vocalmente accettabile, manca di pathos, non esprime il dolore, la consapevolezza di aver perduto per sempre ogni sogno di felicità. Non v’e dubbio che occorrano cantanti con un bagaglio tecnico più nutrito e una gradazione di tinte più variegata per esprimere l’essenza di questo vero spartiacque fra due mondi diversi quale è di fatto questo intero terzo atto.