Con Nerone, ultima opera di Mascagni, si conclude il percorso Mascagni 150, dedicato alla scoperta dell’intera produzione operistica del compositore livornese nel centocinquantesimo anno della nascita. Con questo percorso, che ha dimostrato come l’opera di Mascagni non si riduca solo a Cavalleria o all’Amico Fritz, le sue opere certamente più note ed eseguite, ma sia estremamente più complessa, la redazione di Gbopera si augura di aver realizzato un lavoro di carattere divulgativo che, spera, sia stato apprezzato dai suoi lettori.

“Iersera dunque, una radunata modestissima e strettissima di buoni amici aveva chiamato attorno ad uno dei tavoli del nuovo ed elegante ristoratore Labò, delle ondate di buonumore per rendere meno uggiosa [sic] a Mascagni le ore del nulla fare, che sono le più terribili per l’artista. E Pietro Mascagni, con la parola fluente, calda, accentuata, ritmata da buono e legittimo livornese, intratteneva gli amici sulle venture dell’arte sua, speranza prima, e sulle vicende della sua vita, memoria ultima; e discorreva di tutto, colorando le frasi con quelle occhiate intelligenti che possiede in sommo grado, quando, né atteso né sospettato, solo, con un fascicolo di musica sotto il braccio, torvo come l’uomo ch’è schiavo di una fatica a scadenza fissa, ma nonpertanto per natura giovialissimo, capitò nel ristorante Alberto Franchetti[…]. Così, mentre Alberto Franchetti con quel suo fare alla buona parlava del suo Colombo e lasciava intravedere i nuovi ideali a cui tende il suo ingegno e i nuovi soggetti a cui vorrebbe dedicarsi Mascagni raccontava che i Rantzau erano finiti; che ha pure ultimato Zanetto, opera in un atto che preparò per abbinare alla Cavalleria (soggetto tolto al Passant di Coppée); che ha in animo di musicare un soggetto romano autentico Vestiglia e che legge e studia Hammerling perché pensa di musicare il Nerone. E siccome a questa uscita inattesa, i convitati si credettero in dovere di sbarrare tanto d’occhi, egli riprese:

– Sì, il Nerone pel quale l’egregio M.° Boito m’accorda ancora tanto tempo!” (L’articolo è riprodotto in Carteggio Verdi-Boito, a cura di M. Medici e M. Conati, Parma 1978, Vol. 1, pp. 208-209)

In questo articolo pubblicato sul «Secolo XIX» di Genova nel 1892, è contenuto il primo accenno di Mascagni al progetto di comporre il Nerone, soggetto al quale stava lavorando già da molto tempo Arrigo Boito. Le sue parole tuonarono come un fulmine a ciel sereno nel panorama musicale dell’epoca e soprattutto allarmarono Verdi, al quale Boito era legato da profonda amicizia oltre che dalla collaborazione per l’Otello e il Falstaff, al punto che il maestro di Busseto scrisse al suo più giovane librettista il 6 agosto 1892:

“Caro Boito

Non credo d’esser mai stato dei più indiscreti parlandovi troppo spesso del Nerone. – Ma dopo l’articolo del Secolo XIX di Genova che vi mando, credo dover mio per l’amicizia e la stima che ho per Voi, di dirvi che ora non dovete più esitare. Bisogna lavorare giorno e notte, se fà d’uopo, e far sì che Nerone sia pronto per l’anno venturo – anzi find’adesso bisognerebbe far pubblicare = “Quest’anno alla Scala Falstaff, l’anno venturo Nerone… Questo parrà a Voi una risposta alle impertinenze citate dal Giornale di Genova. È vero! ma non c’è rimedio, e secondo me, non vi è altro da fare” (ivi, pp. 207-208)

A differenza di Verdi, Boito non si preoccupò molto dell’articolo e tre giorni dopo rispose all’anziano compositore:

“Caro Maestro Mio

Le assicuro che l’articolo del Secolo XIX° non mi ha fatto né caldo e né freddo e che per quello non vorrei affrettare d’un giorno il compimento dell’opera, ma la buona e forte lettera che lo accompagna mi ha talmente scosso che se non mi metto a correre adesso non correrò mai più. Le prometto, pel gran bene che le voglio, che farò ogni sforzo per terminare il lavoro in tempo da poterlo rappresentare l’anno dopo il Falstaff. Farò ogni sforzo glielo prometto, una promessa fatta a Lei vale, lo so. È detta” (Ivi, pp. 209-210)

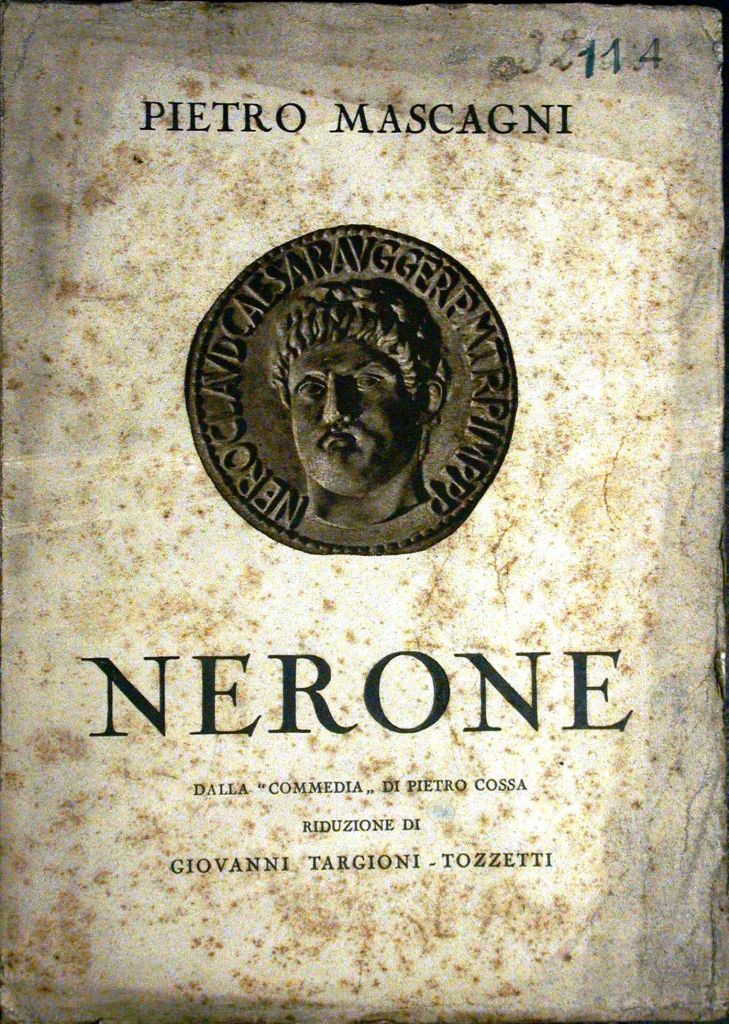

Per la verità né Boito né Mascagni, nonostante i buoni propositi, composero in breve tempo il loro Nerone. Lasciato incompiuto e completato da Antonio Smareglia e Vincenzo Tommasini sotto la supervisione di Toscanini, che lo avrebbe diretto, il Nerone di Boito andò in scena postumo alla Scala, ben 32 anni dopo, il 1° maggio 1924, mentre per quello di Mascagni si dovrà attendere il 1932, anno in cui il compositore decise seriamente di lavorare ad un’opera che avesse questo soggetto. In quell’anno Mascagni aveva interpellato lo scrittore e librettista vicentino Arturo Rossato perché gliene fornisse il libretto, ma, non rimanendo soddisfatto del lavoro di quest’ultimo, si rivolse ancora una volta a Targioni-Tozzetti. Nel 1932, tuttavia, erano lontani i tempi in cui Sonzogno e Ricordi si contendevano un’opera di Mascagni e il compositore, non riuscendo a trovare un editore che gliela stampasse, la pubblicò a sue spese. Certo la pubblicità non mancò e dell’opera si parlò sul «Giornale d’Italia» dove apparve un articolo, a firma di Bruno Barilli, intitolato Aspettando il Nerone, ma sembra che nei confronti di questo ultimo lavoro di Mascagni ci fosse, se non l’ostracismo, l’indifferenza da parte del regime fascista. Mussolini, al quale il compositore aveva inviato lo spartito, lo rifiutò, infastidito dal chiasso che, a suo giudizio, si stava facendo attorno a quest’opera nella quale probabilmente non vedeva alcun vero e proprio omaggio al regime, e disertò la première dell’opera, mandando al suo posto Galeazzo Ciano. Nonostante tutto, il successo arrise alla première, che si tenne alla Scala di Milano il 16 gennaio 1935, sotto la direzione del compositore con un cast d’eccezione costituito dai soprani Lina Bruna Rasa (Atte) e Margherita Carosio (Egloge), dai tenori Aureliano Pertile (Nerone), Giuseppe Nessi (Icelo), Gino Del Signore (Faonte), Ettore Parmeggiani (Nevio), Aleksandr Vesselovskij [Alessandro Wesselovsky] e Nello Palai (pastore), dai baritoni Apollo Granforte (Menecrate), Fabio Ronchi (Epafrodito) e Aristide Baracchi (Vinicio) e dai bassi Duilio Baronti (Clivio Rufo), Tancredi Pasero (Babilio), Giuseppe Noto (Petronio), Luciano Donaggio (Mucrone) e Franco Zaccarini (Eulogio).

Atto primo

All’interno di una taverna nella Suburra, Mucrone, un vecchio gladiatore oggi taverniere, preoccupato dal passaggio di un’orribile cometa, foriera, a suo dire, di carestia, s’interroga sul futuro cercando la risposta nei dadi. A Mucrone si uniscono altri due avventori, il mimo Nevio e il vecchio gladiatore Petronio, che discutono del periodo di decadenza che sta vivendo la Roma imperiale. In quel clima di precarietà ed incertezza, rappresentato da una musica cupa, uno squarcio di luce si apre quando Nevio si concede un riferimento al cristianesimo, la religione che, nel silenzio e nell’oscurità delle catacombe, sta facendo molti proseliti. Nella taverna entra di corsa Egloge inseguita da due uomini che di lì a poco, nello stupore generale, si riveleranno essere Menecrate e Nerone in persona. Quest’ultimo si mostra clemente nei confronti dei presenti rei di lesa maestà, perché intimoriti dalla sua presenza. Solo Nevio prevede a Nerone una triste fine a causa della sua dissolutezza e delle sue ingiustizie, ma l’imperatore non gli presta fede e ordina a Menecrate di condurre a palazzo la fanciulla che stava inseguendo. All’interno della taverna Nerone incontra Atte, una liberta nel cui amore egli vorrebbe annegare le sue preoccupazioni, ma la donna gli ricorda (Già i germani oppressi) i problemi che affliggono il suo traballante potere. Nel frattempo ritorna Menecrate con un gruppo di pretoriani che accompagnano Nerone al suo palazzo e insieme al popolo intonano un coro di gloria all’imperatore, concluso da trionfali fanfare che stridono con le condizioni in cui è ridotto l’uomo.

Atto secondo

Accompagnato dagli archi, Nerone sta declamando un passo dell’Edipo re di Sofocle, quando viene interrotto da Menecrate che gli chiede chi voglia ammettere alla sua presenza tra Babilio, il vecchio astrologo, o la giovane greca. Nerone propende per il primo e subito dopo riprende a cantare il passo dell’Edipo re che aveva interrotto in precedenza. Ammesso alla presenza dell’imperatore, Babilio, con tono oracolare, gli predice la prossima morte dicendo che questa sarebbe venuta un’ora dopo la sua. Nerone, dopo aver ordinato di prendere in consegna Babilio, affinché non gli capiti nulla, chiede, in una scrittura melodica sensuale, che venga condotta alla sua presenza, la bella danzatrice greca introdotta dagli acuti suoni dei legni in un’epifania di bellezza. Estremamente contrastante è la caratterizzazione musicale dei due personaggi: a Nerone, la cui angoscia viene rappresentata da una scrittura frammentaria, si contrappone Egloge, la cui serenità non teme nemmeno la morte. La sua romanza, Danzo notte e dì, nella quale la donna esprime la sua filosofia di vita tutta tesa alla ricerca del piacere della danza, per quanto effimero, è uno squarcio di luce in questa cupa parte iniziale del secondo atto. Colpito dalle parole e dalla bellezza di Egloge, Nerone elogia la donna (Egloge, o tutta bella) in una scrittura di appassionato lirismo che caratterizza l’intero duetto nel quale i due si scoprono innamorati. Dopo la parola Amore, cantata a due da Nerone ed Egloge, anche l’orchestra sembra liberarsi in una pagina di acceso lirismo. Giungono subito dopo delle danzatrici greche che intonano un coro quasi incorporeo per la purezza melodica (O luminosi margini dell’Ellade), mentre Egloge dà libero sfogo al suo sogno di passione. La fanciulla viene bruscamente risvegliata da Atte la quale la mette in guardia dicendole che anche i fiori nella casa di Nerone diventano forieri di morte (Non danzar sull’orlo dell’abbisso). Un’inquieta orchestra con disegni agitati rappresenta la trepidazione del momento. Egloge sembra non voler sentire gli avvertimenti di Atte che in un drammatico appello (Io posso per forza d’incanti) insiste nel consigliarla di allontanarsi da quella casa. Giunge Nerone che consegna la bella Egloge a Faonte affinché questi la conduca nelle sue stanze, mentre, annunciati da Menecrate, giungono Vinicio, il prefetto del pretorio, e Rufo, il Principe del senato. Un magniloquente coro di pretoriani e senatori saluta Nerone, raggiunto, però, dalla cattiva notizia che l’esercito stanziato in Spagna avrebbe acclamato imperatore Galba, mentre l’atto si conclude con il dolce e sensuale canto di Egloge, ripreso da un assolo del violino.

Atto terzo

Una musica lussureggiante sia per i brillanti temi sia per la ricerca armonica introduce l’atto terzo, il cui sipario si apre nel palazzo di Nerone dove si sta svolgendo un’orgia, resa musicalmente con interventi dei vari personaggi e del coro che inneggiano alla bellezza di Egloge e all’arte. Nerone improvvisa un canto a Venere (Quando, al soave anelito di primavera) dalla struttura strofica, anche se l’oggetto del suo amore è Egloge alla quale si rivolge con accenti pieni di passione (Tu soffri, o mio tesoro). Durante l’orgia Atte, gelosa, avvelena Egloge che muore non prima di aver ripreso il celestiale tema che ha caratterizzato la sua parte sin dall’inizio, lasciando l’imperatore nella più profonda disperazione. Nerone non ha nemmeno il tempo per piangere, perché Faonte gli porta la notizia che la plebe sta insorgendo contro di lui acclamando Galba come futuro imperatore. Nerone, tradito anche da Menecrate che fugge via e rimasto solo, contempla il corpo esamine di Egloge (Tu dormi intanto) in una scrittura di tenero lirismo. L’unica persona rimastagli fedele è Atte che vorrebbe salvarlo perché in preda ai fantasmi della sua mente che si materializzano nella coppa avvelenata che gli ricorda quella da lui stesso offerta a Britannico. In questo drammatico duetto Atte non può fare a meno di considerare la sua triste condizione di donna innamorata, non corrisposta, di Nerone (Perché m’innamorai d’un uomo tanto crudele). Le brutte notizie non sono finite per Nerone che, dopo aver appreso da Faonte della morte di Babilio, la quale, come recitava la profezia, avrebbe preceduto di un’ora la sua, pianifica la sua fuga insieme con Atte. Segue un interludio orchestrale nel quale è ripercorsa musicalmente la vita di Nerone, come si può leggere nella didascalia che recita:

“O neroniana potenza travolta dal Fato, squassata come una vecchia quercia! O temporale scatenato su Roma! O ricordi dell’adolescenza serena, o prime nubi dei sensi inquieti e irrequieti! O tu, che danzavi e sorridevi, Egloge, o tanto amata e tanto pianta! O immota rondine nel devastato nido!

O desiderata taverna che alleggeriva il fardello dei logoranti rimorsi! O invocazione a Dioniso consolatore! O Atte, amante prima, madre dell’unico figlio, l’hai seguito, lo segui… lo seguirai fino alla morte… O neroniana potenza, paurosamente, agitata sotto il presagio della Cometa di Cesare!”

La tempesta, che si abbatte su Roma, sembra rappresentare, nell’accompagnamento agitato, la turbolenta vita dell’imperatore, mentre gli archi intonano un tema nel quale Mascagni mostra la sua capacità di far cantare l’orchestra. Questo interludio-sipario fa da ponte tra il primo e il secondo quadro dell’atto terzo che si svolge nella casa suburbana di Faonte dove Nerone trova momentaneo ricovero insieme ad Atte. Nerone, stanco, agitato e attanagliato dai fantasmi della morte, deride la poesia di Orazio secondo cui l’uomo giusto non avrebbe timore né della plebe né della morte e subito dopo si addormenta mentre nell’animo di Atte rinasce l’amore che provava per l’imperatore (Nè tu possa mai risvegliarti). L’incubo del presunto arrivo di Galba risveglia Nerone la cui mente, ormai divenuta completamente folle, è preda dei fantasmi delle sue vittime. Ormai precipitato nelle tenebre della follia, Nerone, dopo aver chiesto ad Atte di suicidarsi per dargli un po’ di core, si fa uccidere da Faonte.